- 基于糖類的傳感器實現蛇毒的快速低成本檢測

- 來源:作者:華威大學(University of Warwick) 發表于 2025/6/9

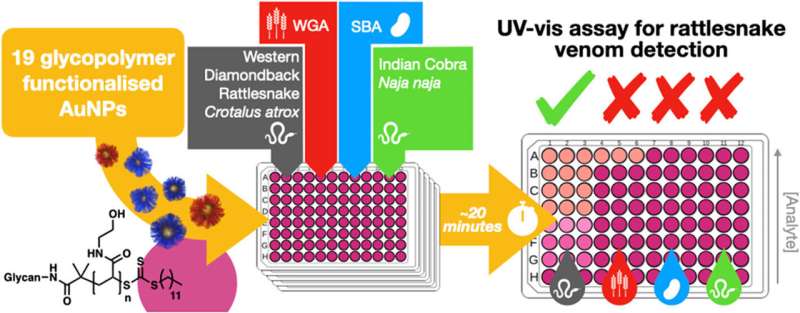

圖片來源:《生物大分子》(Biomacromolecules,2025)。DOI:10.1021/acs.biomac.5c00125

華威大學的研究人員發表了首個基于合成糖類的蛇毒檢測試驗,為快速診斷和開發更有效的抗蛇毒血清開辟了新途徑。

全球每 5 分鐘就有 50 人被蛇咬傷,其中 4 人會永久殘疾,1 人死亡。在被咬傷后的關鍵時間內,識別進入體內的蛇毒類型對于挽救生命和提供最佳治療至關重要。

世界衛生組織(WHO)將蛇毒中毒列為被忽視的熱帶病,目前大多數診斷和治療方法依賴抗體。但抗體檢測存在成本高、流程長、結果不穩定等問題,且缺乏可靠、低成本、普及性強的替代方案。

在發表于《美國化學學會生物大分子》(ACS Biomacromolecules)的新研究中,華威大學團隊展示了一種廉價快速的替代方法 —— 基于糖聚合物的紫外 - 可見(UV-vis)蛇毒檢測試驗,并以西部菱斑響尾蛇(Crotalus atrox)毒液的特異性檢測為例驗證了該概念。

該研究的領導者、華威大學助理教授、貝克人道主義化學小組負責人亞歷克斯・貝克(Alex Baker)博士表示:“蛇毒成分復雜,檢測其中的毒素極具挑戰性,但對拯救生命至關重要。我們開發的檢測方法利用合成糖類模擬人體內毒素天然結合的糖分子,并通過信號放大系統使檢測結果可視化。這種方法為超越抗體技術、實現快速廉價的蛇咬傷檢測奠定了基礎,有望改善患者預后。”

西部菱斑響尾蛇的毒液進化出了與人體細胞(如紅細胞和血小板)表面特定糖分子結合的能力,尤其是與半乳糖末端聚糖(以半乳糖結尾的糖鏈)結合。這種結合會破壞血液凝固或干擾免疫反應,導致殘疾和死亡。

為開發針對該蛇毒的檢測試驗,研究團隊設計了模擬毒液蛋白靶向的天然糖受體的合成糖鏈(糖聚合物),并將其連接到金納米顆粒上以放大反應信號并可視化 —— 當毒液毒素與合成糖結合時,檢測試劑會發生顏色變化。

第一作者、貝克研究小組的校友馬赫迪・赫茲瓦尼(Mahdi Hezwani)指出:“這種檢測方法可能徹底改變蛇毒中毒的診斷。例如,當我們測試印度眼鏡蛇(Naja naja)的毒液時,發現其不與結合西部菱斑響尾蛇毒液的合成聚糖相互作用,表明該試驗有望通過毒素的糖結合特性區分不同蛇毒。”

這是首個利用糖類在快速檢測系統中診斷蛇毒的案例,其技術基礎源自華威大學團隊此前用于新冠病毒檢測的糖納米顆粒平臺。

這種新型檢測方法具有速度快、成本低、易儲存的特點,且可通過定制合成糖來識別特定毒素。它是華威大學新推出的 STEM Connect 計劃所推動的創新解決方案的典范。

更多信息:Mahdi Hezwani 等,《用于檢測西部菱斑響尾蛇(Crotalus atrox)毒液的糖聚合物功能化金納米顆粒》,《生物大分子》(2025)。DOI:10.1021/acs.biomac.5c00125

期刊信息:《生物大分子》

來源:華威大學

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!