- 熒光氨基酸傳感器實時追蹤細胞動態變化

- 來源:萊斯大學 發表于 2025/10/27

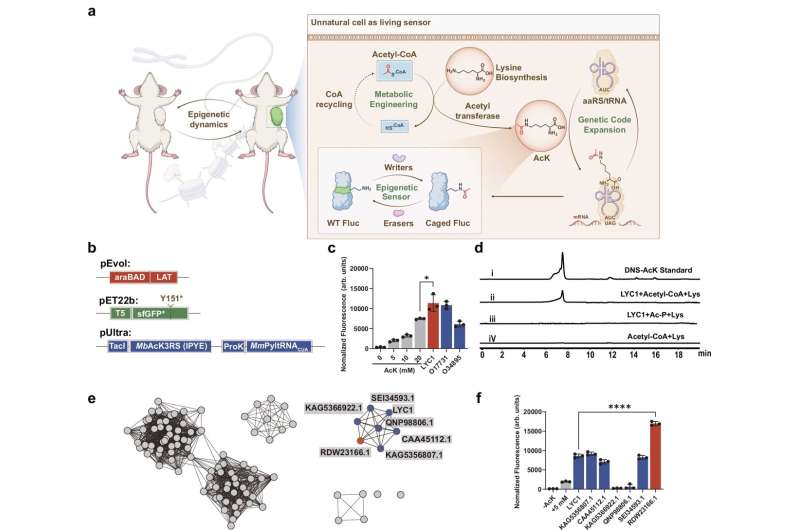

LAT 候選物篩選圖。來源:《自然通訊》(2025 年),DOI:10.1038/s41467-025-64448-1

萊斯大學的研究人員通過基因工程改造活細胞,使其能利用第 21 種氨基酸實時發出熒光以標記蛋白質變化,為觀測細胞內部動態提供了新方法。該技術在細菌、人類細胞及活體腫瘤模型中均能有效發揮作用,有望讓癌癥等復雜疾病的研究更具倫理可行性。

相關研究成果已發表于《自然・通訊》期刊。

攻克生物學領域長期難題

這一突破解決了生物學領域長期存在的一項關鍵挑戰:在活體內追蹤蛋白質的細微變化 —— 即所謂的翻譯后修飾(PTMs)。這類修飾如同 “開關”,調控著細胞生長、衰老、疾病發生等多種生理過程。研究團隊并未采用破壞細胞或其他干擾性技術,而是通過基因工程讓細胞合成一種具有熒光特性的賴氨酸;當上述 “開關” 被激活時,熒光信號可實時顯現,為科學家觀察生命活動的內在機制提供了全新視角。

“這套系統讓我們得以看見活細胞內蛋白質的‘隱形舞蹈’。” 該研究的通訊作者、萊斯大學化學、生物工程與生物科學教授,同時也是德克薩斯州癌癥預防與研究中心學者的肖涵(Han Xiao)表示,“通過為細胞配備合成并感知這種新型氨基酸的工具,我們打開了一扇直接觀察翻譯后修飾如何在活體動物中驅動生物學過程的窗口。”

發色團驗證概念可行性

該研究的最初設想基于一個假設:讓細胞具備自主合成并利用第 21 種氨基酸的能力,其效果將優于傳統方法 —— 傳統方法需向細胞提供大量人工合成的標記物。

研究團隊首先篩選并利用特定酶,在細胞內部合成乙酰賴氨酸;隨后通過基因工程改造細菌與人類細胞,使其能將乙酰賴氨酸精準整合到蛋白質的特定位點。當翻譯后修飾發生(即修飾基團添加或移除)時,熒光蛋白或酶等報告蛋白會發出熒光,這一現象驗證了該系統在實時追蹤中的有效性。

“這種創新方法超越了以往的技術路徑 —— 它無需添加外源化學物質,就能讓我們觀察到活細胞內蛋白質自然發生的變化。” 肖涵補充道。

翻譯后修飾與癌癥研究應用

為驗證該技術的實用價值,研究人員利用這種傳感器研究了去乙酰化酶 SIRT1—— 這是一種翻譯后修飾調控因子,已知參與炎癥調節,但其在癌癥生物學中的作用長期存在爭議。

實驗發現,抑制 SIRT1 可阻斷其酶活性,但與部分預期相反,這并未阻礙特定細胞系中的腫瘤生長。

“在活體組織內觀察到乙酰化事件觸發的熒光信號,這一過程令人振奮。” 肖涵表示,“它讓原本不可見的蛋白質調控世界變得清晰可察,為研究疾病機制與藥物作用開辟了新可能。”

廣泛應用前景與未來展望

這種經基因工程改造的細胞,有望改變科學家在衰老、神經系統疾病等領域研究翻譯后修飾的方式。由于該技術可在活體內發揮作用,因此能實時追蹤疾病進展或治療效果;同時,其基于熒光信號的檢測方式,非常適合針對翻譯后修飾調控酶開展大規模藥物篩選。

未來,研究團隊計劃對該技術進行優化,將其應用于其他類型的翻譯后修飾研究或人類來源的類器官系統,進一步提升該平臺在個性化醫療領域的應用價值,并為深入理解細胞調控機制提供更多線索。

“借助這種活體傳感器技術,我們的研究為觀測翻譯后修飾的動態變化提供了創新工具。它能將不可見的分子信號轉化為可觀測的生物學過程,有望重塑我們對蛋白質調控異常相關疾病的認知與治療方式。” 該研究的第一作者、萊斯大學博士后研究員胡宇(Yu Hu)表示。

該研究的共同作者還包括萊斯大學的王藝賢(Yixian Wang)、程林奇(Linqi Cheng)、王辰航(Chenhang Wang)、劉藝杰(Yijie Liu)、王宇菲(Yufei Wang)、陳雨達(Yuda Chen)、楊舒丹(Shudan Yang)、郭一鳴(Yiming Guo)、姜世宇(Shiyu Jiang)及楊凱強(Kaiqiang Yang)。

期刊信息:《自然通訊》信息提供:萊斯大學

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!